Photo de Louis-Camille d’Olivier©

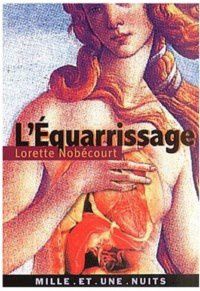

L’Équarrissage, Grasset/Les Inrockuptibles, 1997.

Les Mille et une nuits, 2001.

Incipit.

« C’est la première et dernière fois que je vais parler sur ce ton, parce que je n’en aurai pas de nouveau les moyens. J’ai connu, à moins de trente ans, ce que d’aucuns ignorent peut-être toute leur vie : la fête est finie. Je suis pieds nus sur le carrelage et je vais prendre froid mais je ne peux plus me taire. Ce soir, je ne serai pas une carpe, c’est terminé. Cette nuit, je me pose comme je subjectif absolument, c’est-à-dire qui relève du sujet défini comme être pensant, bien que je n’ignore pas que nous sommes l’étoffe dont la société habille ses modèles. »

4e de couverture.

« Depuis longtemps, je savais qu’il me faudrait un jour revenir à cet Equarrissage qui en 1996 me « sauva » littéralement la vie. Hantée par le suicide de façon paroxystique cet été-là, je puis dire que l’écriture de ce texte me tint lieu de respiration pendant des mois. »

L’écrivain s’avance dans le « désordre noir » des choses, sonde les profondeurs obscures du corps et tente l’impossible saisissement de soi. Rarement l’existence aura été aussi violemment questionnée. De ce voyage au bout de la vie, Lorette Nobécourt nous rapporte des visions fulgurantes.

"L'équarrissage", petit livre de 54 pages, étonnamment dense, à l'écriture serrée, tellurique, comme si, pour l'auteur, il s'agissait de vie et de mort. Et, en réalité, c'est de cela dont il est question, de ce balancement entre l'ombre et la lumière, cette ombre de la disparition frôlée de si près qu'elle rôde toujours, comme un voleur dans la nuit. Chercher à l'occulter la rendrait encore plus insupportable et l'idée du suicide est fichée dans le corps, soudée à l'âme, en orbite autour de l'esprit. Vivre avec cette obsession se révèle comme l'unique solution, l'écrire en tant que possible échappatoire, la traduire en mots fiévreux la seule option par laquelle échapper à sa confondante abstraction. Alors c'est du corps même du langage dont il s'agit de s'emparer, de lymphe lexicale, de sang sémantique, d'aponévrose textuelle, de dendrites urticantes des sons à émettre. Car c'est cela qui tient toute l'architectonique du livre : l'immense CRI proféré auquel nul ne peut échapper. Pas plus le lecteur, que l'auteur ou bien même l'anonyme qui, jamais, n'ouvrira le livre. C'est de condition humaine dont il est parlé, c'est de la vie en sa substance constamment tissée de tragique. Nul ne peut s'exonérer de cette "dette" dont, un jour, le dernier, il soldera le compte. La dague est là qui fait son balancement mortel au-dessus de la fontanelle existentielle, laquelle n'est jamais complètement suturée. Toujours un appel vers l'autre côté du réel, là où les choses commençant à s'informer étaient en attente du surgissement. Nous voulons dire cette arche abritante de la vie placentaire, ce simple balbutiement pré-langagier, cette appartenance à un pur métabolisme, cette disposition à n'être qu'une masse liquide en attente d'être. De ce roc biologique prénatal nous sommes issus. A ce roc nous appartenons toujours de manière patente comme si un inconscient cellulaire nous habitait, nous tirant vers l'arrière du monde, dans les zones en clair-obscur de l'inconscient.

Nous essayant à commenter ce livre tissé de douleur et de drame latent, de perdition corporelle et d'errance de l'âme, il nous faut nous rattacher à une hypothèse signifiante nous dotant d'une polarité à partir de laquelle nous orienter. Faute de cela, lecteur soudé au texte, nous ne parviendrons à aucune autre émergence que celle de l'amibe plongée dans sa surdité élémentaire. Mais tentons de comprendre et, à cette fin, destinons notre perception des choses à une manière de concrétude. Rien ne fera davantage sens que le recours à une métaphore anatomique. Prenons l'homme, quel qu'il soit - Montaigne nous a enseigné que ce dernier "porte la forme entière de l'humaine condition -, et essayons de le situer dans sa radicalité la plus propre, à savoir le reconduire à sa racine existentielle, au tubercule qu'il déploie afin d'être présent au monde. Regardons l'homme dans son élévation verticale, genre de menhir planté dans la glaise originelle. Regardons son visage, cette épiphanie à nulle autre pareille. Observons sa bouche, ses lèvres, la barrière blanche de ses dents, la voûte de son palais, l'arrondi par lequel se manifeste le début de sa glotte, imaginons l'arc infiniment tendu de ses cordes vocales, entendons la profération d'un premier langage, le plus élémentaire, le plus primitif dont il lui a été donné de prendre possession dès que l'air du monde s'est précipité dans les parois de ses alvéoles. Alors, qu'entendons-nous ? Mais nous n'entendons qu'un CRI, aussi insupportable que celui de la peinture d'Edward Munch, et notre sang se glace d'effroi. Oui, de stupeur, devient moraine immobile, bloc de neige, congère à jamais présente dans toutes les consciences humaines. L'origine du langage, c'est le CRI et, ceci, il faut le graver dans le marbre blanc, dans la falaise de nos fronts, l'inscrire à la plus haute cimaise de la mesure anthropologique. Venant au monde, nous sommes d'abord CRI. Pensons à la belle thèse du "cri primal" initiée par Arthur Janov. Ce cri, nous le portons en nous, il gire infiniment et s'élève à la manière d'une colonne vertébrale sur laquelle nous greffons les événements du paraître. Il s'agite en nous, il taraude, il fore, il vrille et nous n'en percevons que la forme explicite, ce beau langage que nous élevons dans l'éther comme la sublime essence qu'il est, dont l'homme est le seul dépositaire.

Cette origine tragique dont le langage se dote afin que nous fassions effraction en tant que "projet-jeté", cette racine fondatrice nous hante et nous travaille de l'intérieur sans que nous en prenions acte, pris que nous sommes dans le registre étroit des contingences mondaines. Le langage, tout langage, parole, chant, écriture, littérature porte ce stigmate qui l'affecte en son propre et dépose le mot comme le fondement essentiel dont nous sommes investis jusqu'en notre souffle dernier. Et, ici, il faut donc établir une coalescence de nature entre langage et douleur, entre phrase et inclination au tragique, entre le texte et sa propension à nous délivrer un message d'ordre métaphysique. Car il devient nécessaire de considérer ce terme de "métaphysique " dans son sens originel "d'au-delà de la physique", ce qui revient à dire que tout langage, s'il semble doué d'une existence autonome, ne s'invagine pas moins dans un socle organique dont la douleur a été la première trame signifiante. C'est par là et uniquement par là qu'un coefficient de réalité peut être envisagé entre l'art et la souffrance, la littérature et le mal. Toute littérature digne de ce nom en porte l'empreinte indélébile, réactualisant à chaque nouvelle œuvre ce "cri primal" dont l'humain a été, sans doute à son corps défendant, le destinataire en même temps que celui entretenant cette flamme, cette combustion qui, jamais, ne s'éteint, sauf dans la finitude du Da-sein.

Tout livre est la mise en œuvre de cette douleur qui s'origine bien en-deçà de cela qui y apparaît comme image d'une simple fiction. En réalité la plupart des œuvres ne sont que des autobiographies qui ne disent pas leur nom. C'est de vie dont il s'agit, d'existence immergée dans le concret événementiel, c'est avec son corps que l'écrivain alimente son imaginaire, c'est ce cri que, constamment, il réactualise. Ce cri qu'il sculpte avec ses mots, ses phrases. La vérité est toujours située dans l'originaire, non dans une quelconque hypostase qui n'en serait que le reflet apparent, la parution euphémisée. C'est toujours la douleur qui mène la danse, celle-ci fût-elle en filigrane. Dans "La Guerre", Le Clézio fait de Béa B. celle qui dit la difficulté d'exister dans un monde qu'une sombre réalité envahit. "La maladie de la mort" traduit la difficulté durassienne d'écrire, d'aimer, d'être aimée. L'incessante et obsessionnelle quête mémorielle de Modiano en dit long sur l'inquiétude sous-jacente qui anime les personnages de ses romans. Les minutieuses "sous-conversations" de Nathalie Sarraute, ses descriptions quasiment cliniques, ses infinis tropismes qui agitent en tous sens la diaspora de l'âme ne font que traduire la constante tension angoissée de l'écrivain, miroir de tout individu existant sur terre. Et, à l'appui de cette brève thèse du caractère sacrificiel de l'écriture, il faudrait bien évidemment citer la quête morbide et surréaliste d'une âme dont Maldoror semble ne pouvoir se saisir alors que le mal dresse partout ses bubons et ses horribles desquamations. Évoquer Cioran aux prises avec le drame consistant à parcourir les allées délétères d'un monde incompréhensible. Demander à Artaud de nous montrer la camisole qui éteint sa conscience, cloue sa lucidité, en même temps que le poison, le cruel peyotl ruine le corps, détruit l'esprit, condamne l'âme à un perpétuel égarement.

Tout ceci est une évidence. Le tragique et la littérature naviguent de concert, l'une appelant l'autre. Comme une réflexion en miroir. Cependant, si Phèdre nous émeut, si Athalie nous fait désespérer de Dieu; si, avec Antigone, l'homme apparaît comme celui qui est porteur du mal, loin de s'affirmer comme la mesure de toute chose, il convient de ne pas faire de contresens, lequel énoncerait que seule la catégorie du dramatique révélerait le fait littéraire. La comédie sait pourvoir à cette forme d'art avec exactitude et habileté. Songeons à Molière et à son "Avare"; au "Bourgeois gentilhomme", aux "Femmes savantes". Mais alors, comment retrouver le cri originaire, la douleur initiale sous les traits de la comédie, du rire permanent ? Pour comprendre il suffit de faire sienne la célèbre assertion bergsonienne : "Le rire : du mécanique placé sur du vivant", et de l'interpréter à nouveaux frais. Le rire est à percevoir comme l'écume des choses, sa superficialité, sa face hilare n'étant qu'une peau retournée, celle, précisément du tragique. Nous ne rions jamais que pour oublier notre peine. Nous ne rions jamais que pour dissimuler à notre conscience le drame sur lequel elle repose et donner de l'espace à notre lucidité. Dans la texture existentielle dont la trame essentielle est la question de la finitude, il faut introduire des pauses, ménager des respirations, distendre les faisceaux de fibres musculaires. Le comique de situation agit comme un exutoire à notre angoisse constitutionnelle, il ne l'annule pas pour autant. Il ne s'essaie qu'à la dissimuler, à la tenir à distance. Les comédies de Molière doivent être lues en tant que vérités oxymoriques : elles disent l'exact contraire de ce qu'elles sont supposées mettre en scène. Ainsi Harpagon ne met en jeu que de bien piètres intentions qui se résument à sa rapacité foncière, sa hargne à posséder le monde, les autres; Monsieur Jourdain dévoile une folie qui le conduit à tyranniser les siens en même temps que l'ordre social dont il se réclame; Philaminte et Bélise, sous des dehors savants ne professent que de pures vanités qui les dévoilent comme personnages falots sans grande profondeur, inauthentiques. Ces différents tableaux brossés par Molière font apparaître, en creux, les insuffisances de la condition humaine, laquelle ne fait que courir à sa perte, ne cherchant à dévoiler, cependant, que les feux des lustres et les atours d'apparat. Pures tromperies qui ne trompent personne, sinon les personnages qui en sont les vivantes incarnations.

Mais, avons-nous seulement parlé du petit livre de Lorette Nobécourt ? Ne nous sommes-nous pas égarés dans des considérations périphériques faisant disparaître l'œuvre initiale dans la complexité existentielle, dans les arcanes de l'art ? Sans doute fallait-il élargir le cadre de la discussion afin de revenir à notre propos dotés d'un empan plus large quant à la réflexion. En réalité, nous n'avons parlé que d'équarrissage. La littérature est un fait de cet ordre. Recherchant la vérité du langage, elle est toujours en quête de ce qui, depuis toujours, la traverse, à savoir ce cri dont nous avons décidé qu'il en constituait le fondement. Si cette hypothèse mérite un fragment d'attention, alors écrire revient à équarrir la langue, à la débarrasser de ses peaux superficielles, à faire se dissoudre les graisses, à réduire la surface des aponévroses, à étrécir les ligaments, à poncer les os jusqu'à la moelle. Alors, parvenus à l'essentiel, à cette moelle qui, précisément, en constitue l'essence, nous serons à même le cri originaire, au sein de la première vibration, en-deçà de toute efflorescence, là où se recueille la densité extrême de la parole, la quintessence du dire, le poème initial. Car notre premier cri est cet acte purement littéraire que nous projetons en direction du monde afin de signaler notre présence aux autres. Dépouillée de ses théories, de ses artefacts langagiers, la littérature est ce singulier phénomène de présence, alors que l'art en constitue la sublimation, la mise en forme épurée. Le cri est pure verticalité, appel, constitution d'une fable dont les destinataires s'empareront afin qu'une clairière s'ouvre dans la densité du drame humain. Il ne saurait y avoir d'autre lieu sur lequel bâtir notre fragile édifice anthropologique, nous sommes constamment reconduits à notre propre source.

La tentation du suicide, pour revenir à l'ouvrage qui nous occupe, n'est rien d'autre que la dimension symbolique de ce nécessaire équarrissage, lequel effaçant toutes les contingences mondaines, expurgeant les détails d'une vie soumise aux aléas, fait remonter le sujet écrivant à son initiale profération, ce cri qui le constitue et le projette dans son essence l'espace d'une lucidité. C'est simplement à l'aune de ce premier essor et à son déploiement que la littérature se confie, même si l'impulsion vitale n'apparaît plus qu'à la manière d'un palimpseste usé faisant se confondre toutes les rumeurs du monde. Lisant, écrivant, inconsciemment, c'est à une telle exigence que nous confions notre cheminement. Parfois, il faut savoir retourner sa propre peau afin d'en explorer les lignes de force, les nervures qui la sous-tendent, les énergies qui l'animent dont nous n'apercevons les résurgences qu'à la manière d'un lointain écho. Il suffit d'écouter.

L'extrait.

"Dessous la peau la viande parle une autre langue, les mots ne se conjuguent pas à l'intérieur des fibres car les limites de la langue sont le commencement de la chair, mais la langue est aussi la poutre de cette chair. (…) Ah! comme il faut savoir épouser cette joie du chaos qui est en dehors de toute morale.

Elle m'est venue cette rage de mourir, la rage d'accepter de mourir pour me trouver vivante à l'heure de la mort, car il faut savoir mourir une fois pour palper de ses doigts un bref instant d'éternité et regarder debout la face de l'abject riant.

La mort porte des chemises blanches transparentes laissant deviner ses deux petits seins de jeune fille, elle est à nous, à nous la mort, parce que tout est perdu, et c'est bien parce que tout est perdu qu'il faut tenter l'impossible, c'est évident. Puisque le premier cri est déjà le dernier cri, puisque la vie n'est que ce cri, cet échec en partance, cette élaboration du rien, poignée d'osselets jetés à la face du néant, puisque tout est foutu depuis le premier souffle, depuis le premier souffle jusqu'au souffle dernier, puisqu'il n'y a pas de miracle mais seulement l'inachevé, nous sommes vivants et libres de façonner ce rien et nous-mêmes, cet autre rien…

Il s'agit de se tuer, rien d'autre. Ayant enfin réellement compris que le suicide est la seule réponse plausible à cette non-question qu'est la vie, je suis définitivement légère. (…)

Je suis dans ma langue, Babel à jamais connue de moi seule. Je ne me connaîtrais pas si je ne m'étais pas vue à cette épreuve."

/image%2F0994967%2F20231004%2Fob_d78e9c_logo-jpv.jpg)