***

Ce qu’il faut avoir présent, sous les yeux, ceci : une grande maison bicentenaire, une montagne à alpage, deux juments Franche-Montagne, une grande pièce avec son antique cuisinière, de vieux outils, des instruments en cours de fabrication et, surtout, un Homme, un Homme sur la soixantaine au regard clair, à l’air d’immédiate générosité, un homme simple entièrement voué à l’accomplissement de Soi. Ceci est si rare, ceci est si admirable que cela force le respect et focalise le regard dans le domaine des choses essentielles. Car, si un sujet mérite d’être abordé, frontalement, sans concession aucune, face à notre société contemporaine surtout inquiète d’apparences et de mérites vite acquis, un sujet donc précieux, c’est bien celui d’une sagesse conquise de haute lutte, entretenue, toute une vie durant, à la seule force d’un désir de vivre selon la Nature, selon sa propre nature aussi. Ceci se nomme « vie libre et authentique », autrement dit un genre d’utopie ne traversant, antan, que les pages d’un Romantisme devenu désuet à force de s’en remettre aux « bons sentiments », à force de convoquer cette « fleur bleue » aujourd’hui si fanée que personne n’en pourrait plus reconnaître ni la forme, ni l’odeur, ni la couleur. En réalité quelque chose de perdu, d’égaré parmi les feuilles de papier d’Arménie, la fragrance de résine de benjoin se dissolvant quelque part dans un Laos de carton-pâte et de nostalgie usée jusqu’à la corde. Ce qui, hier encore, se disait dans l’ordre de la poésie ne s’énonce plus aujourd’hui qu’à l’aune d’une prose le plus souvent indigente et confuse.

Ceux, celles, qui fréquentent mes textes, se seront aperçus que les thèmes de la simplicité, de l’authentique, d’un retour à une source originelle, hantent nombre de mes écrits, non en tant que sujets purement gratuits, mais plutôt quête d’une essence, d’une sorte d’a priori qui précéderait toute expérience existentielle sous la mesure d’une sagesse qu’il s’agirait de retrouver, de manière à pouvoir vivre conformément à une nature humaine nécessairement préoccupée de vérité, de sincérité. Cependant que nul n’aille en déduire que le motif vertueux qui court à bas bruit sous le présent énoncé serait lié à l’exercice de quelque spiritualité, existerait sous l’aiguillon d’une mystique ou bien se donnerait tel le résultat d’une conduite quasi-religieuse. Non, ceci est bien plus simple et bien plus difficile à atteindre tout à la fois. Je pense à cette « vie bonne » de la philosophie antique, à cette exigence de mettre en pratique certaines idées, certaines visées souvent émises sur le plan purement formel, rien ne s’actualisant vraiment dans la conduite de la vie quotidienne. Sans doute est-il toujours plus facile de promettre que de tenir. Ceci paraît être une constante de l’existence humaine, comme si le fait de vivre ne se pouvait que sous le motif d’un décalage, d’un écho au large de Soi, d’une aura que notre corps émettrait à défaut de pouvoir se remettre lui-même en question dans sa propre texture de chair et de sang.

Une hallucination de qui-nous-sommes, une irisation de notre contour, une simple bulle crevant à la surface d’un lac, rien n’en demeurerait du long travail de fermentation invisible à l’œil du corps, seulement à celui de l’âme si, cependant, cette dernière souhaitait se manifester et témoigner de sa vie intérieure. Nombre de Sujets qui traversent mes fictions font l’objet de longues méditations métaphysiques, plongés la plupart du temps dans une profonde attitude théorique, sinon théorétique, perdus dans le marécage d’intenses ruminations contemplatives qui les éloignent du Monde réel et les livrent, tout entiers, à une solitude qui ne les place que face à eux et, parfois, à l’abîme de leur intime conscience.

Mais, voilà, ces longues prémisses étant posées, il s’agit maintenant de décrire la vie d’un homme concret, d’un Homme immergé au plein de son être, au plein de l’être des choses, d’une façon si exemplaire que cela incline à la modestie et force le respect. Cet Inconnu, nommons-le « Nathan », et entrons en sa compagnie dans cette « vie bonne » dont il a été fait mention plus haut. Cette dernière, suivra simplement l’exemple socratique tel que décrit dans « L’Apologie de Socrate » :

« Je n’ai nul souci de ce dont se soucient la plupart des gens, affaires d’argent, administration des biens, charges de stratège, succès oratoires en public, magistratures, coalitions, fonctions politiques. Je me suis engagé non dans cette voie […], mais dans celle où, à chacun de vous en particulier, je ferai le plus grand des bienfaits en essayant de le persuader de se préoccuper moins de ce qui est à lui que de ce qu’il est, lui, pour se rendre aussi excellent, aussi raisonnable que possible. » (C’est moi qui souligne).

Être Nathan, en son fond, c’est ceci : L’hiver est rude, la neige s’amasse en lourdes congères blanches, les branches des sapins ploient sous la charge. Nathan, levé de bon matin, comme à son habitude (5 heures en été, 6 heures en hiver), a attelé derrière le couple de ses juments, le lourd traîneau sur lequel il entassera les troncs récoltés dans ses bois et, pour l’instant, laissés sur place. Å l’évidence, les deux Franche-Montagne sont heureuses de fouler ce sol poudreux, étincelant, sous la chape grise du jour. Å l’évidence, malgré la rudesse de la tâche, Nathan est soucieux d’accomplir ces gestes du quotidien dans une sorte de joie invisible aux yeux des Curieux, mais logée au fond de ses yeux transparents, on dirait une eau de source. Le Luthier débite les grumes à la tronçonneuse, puis charge sur le traîneau les billes de bois.

Les juments semblent impatientes de se mettre en marche, de tirer fort sur les harnais, elles sont faites pour ceci et rien ne pourrait les distraire de ce qui détermine en son fond leur nature. Nathan navigue de concert, lui aussi, hélé au plein de son occupation d’homme : mettre, chaque jour qui passe, chaque activité à la place qui lui revient, sans hiérarchie car tout a même valeur dans l’optique de la domesticité : travailler son jardin, faire cuire sa soupe, nettoyer les stalles de la grange, moudre du grain pour les animaux, raboter le bois d’un futur violon. C’est ce qui fait la force essentielle de Nathan : être en soi au plus plein de son être quelle que soit la vêture qu’il revêt, paysan, cuisinier, bûcheron, moissonneur, facteur d’instrument. Rien, dans l’exister, n’est séparé qu’au motif d’un classement, de catégories que l’entendement met en place à la mesure du Principe de Raison.

En vérité, nulle division n’existe, ce que la façon naturelle de vivre du Luthier met en exergue d’une manière remarquable. Il n’y a pas de réelle différence entre un Nathan qui allume son feu, un Nathan qui équarrit une planche, un Nathan qui lit ou qui rêve. L’homme, en sa constitution essentielle, est d’un seul tenant, ce que je pourrais illustrer d’une manière métaphorique en faisant appel à l’image de l’araignée postée au centre de sa toile. Si chaque fil symbolise la diversité du réel, la multiplicité des occupations, l’araignée en est la résultante au centre de la toile, elle vers qui vont toutes les informations, les tensions et relâchements de la soie accrochée ici à un rameau, là à une herbe. Tout ce qui s’agite tout autour, le concert du Monde se focalise, pour l’araignée, en ce point unique qui est son mode de préhension de ce qui vient à elle. Une vibration a lieu qui porte un sens, une autre qui en amplifie la portée ou bien en supprime l’effet.

C’est ainsi, nous les Hommes, sommes de simples araignées, des manières d’archets qui faisons vibrer les cordes de notre instrument, une fois dans le bonheur, une fois dans la lassitude, jamais cependant dans l’indifférence. La félicité des âmes équilibrées, leur harmonie, procèdent simplement de cet accord avec l’environnement, tout comme les astres du ciel tirent leur marche d’un ordre cosmologique qui, certes, les dépasse mais dont, cependant, elles ne pourraient se distraire qu’à abandonner le trajet uni de leur destin, ce curieux mécanisme d’horlogerie qui semble logé au cœur des choses, ce rythme diastolique-systolique qui nous excède et nous construit tout à la fois, ce grand battement universel qui est l’emblème le plus visible de toute vie.

Alors, les bûches arrimées, Nathan regagne son logis. Il dételle les juments, les accompagne jusqu’au pré où, ivres d’une liberté retrouvée, elles s’en donnent à cœur joie, courant au galop, faisant des cabrioles dans l’herbe encore gelée. L’homme est heureux de voir le bonheur de ses juments se déployer de manière si spontanée à la naissance du jour. Comment connaître plus immédiate récompense que de s’abandonner, avec plaisir, à ce spectacle émouvant d’animaux bien situés, au cœur même de leur propre condition ? Il y a un naturel et irrépressible mouvement de gratitude qui court de l’homme à l’animal, de l’animal à l’homme, en une manière de cercle ininterrompu qui signe les plus belles rencontres qui soient. Parfois même, les échanges entre hommes ont-elles moins de spontanéité, plus de calcul, plus de ruse dont on prétend qu’elle est animale !

Nathan a laissé les juments batifoler dans l’herbe. Maintenant il décharge le traîneau, fend les troncs, empile les bûches en un tas bien régulier qui n’a d’égal que l’exigence de Nathan de coïncider avec lui-même, de se réaliser dans le moindre de ses actes. Ainsi s’écrit le sens d’une vie. Cette vie solitaire que Nathan a voulue, à moins qu’elle ne se soit imposée à lui avec la force des évidences. Cependant il n’est nullement sans contacts et Louise, une jeune femme superbe, dans la force épanouie de la quarantaine, vient deux ou trois fois par semaine apprendre le « métier » dont Nathan possède la multiple force : demeurer auprès de la Nature, faire de chaque geste, sinon le lieu d’une fête, du moins l’occasion d’une rencontre avec Soi, cultiver l’art subtil du simple, vivre dans la plus grande autonomie qui est la seule façon de s’assumer libre, hors des contraintes qui aliènent la plupart des actions humaines. Dans les travaux de labour, de fumure, de récolte du grain et des légumes, c’est moins d’une aide en direction du Luthier, bien que cette aide ne soit nullement négligeable, dont il s’agit, que de l’instauration d’une communauté silencieuse où tout, bien plutôt que de s’exprimer en mots, se dit en silence, en ressentis partagés, en affects affinitaires, en plaisirs vécus au sein de l’intime.

Ce qu’il y a de tout à fait remarquable, dans le cycle même de l’existence de cet Homme, c’est que chaque acte porte en soi la totalité de son sens, sans qu’il soit nécessaire d’en chercher la justification dans une quelconque périphérie, dans un canton qui en complèterait la forme. Nulle autre finalité que l’acte en soi. Nulle référence à un principe écologique (cette mode !) quel qu’il soit, nulle sujétion reliée à la transmission d’un savoir (ce désir de tout posséder !), nulle subordination à une tradition (cette aliénation !) dont il faudrait, à des périodes inscrites dans l’Histoire, renouveler le rituel, fêter la liturgie comme si le présent ne pouvait jamais trouver sa propre signification qu’à puiser dans l’eau d’un passé révolu. Cela fait un bien fou de s’apercevoir qu’il y a des Nathan, certes sur le mode du rare, cela permet de croire à nouveau en l’homme en des périodes de doute, cela hisse haut le pavillon de la liberté que d’apercevoir, dans son propre champ de vision, cette vie tellement tissée de vérité que l’on croirait avoir affaire à une utopie, à une légende venue du plus loin du temps.

Tout ceci devient si ténu, cette confiance en la vie humble, dépouillée de tous ses artifices, dans l’espace de nos sociétés qui, jamais dans l’Histoire, ne se sont autant abreuvées au monde de la représentation (cette poudre aux yeux), qui jamais n’ont plus pratiqué le culte de l’image (la sienne propre, en premier lieu), jamais été fascinées par ce sentiment exacerbé du moi qui, examiné à la loupe de la lucidité, confine à la plus grande impudeur, sinon au pur exhibitionnisme. Oui, il devient urgent de redécouvrir des valeurs éthiques dont se parer afin que, délaissant le superficiel pour l’essentiel, quelque chose se dise enfin de la Beauté du Monde, elle est toujours et partout présente, mais c’est nous qui ne savons plus la voir, en goûter la sublime faveur.

Être Nathan, est ceci : Vivre avec le rythme et la « logique » de la Nature. Comme s’il y avait, inscrits dans les choses, leur mode d’emploi, leur signification profonde, les associations qu’elles demandent avec d’autres choses, leur chiffre dont il faudrait composer leur intime harmonie car tout chemine avec tout, dans une manière d’évidence qu’il convient de porter au jour, de révéler. Nathan, avec l’aide de ses fidèles juments, a labouré, à l’automne, un grand carré de terre qu’ensuite il a hersé avec application. En effet, l’application, la mesure, la conscience aiguë du moindre de ses actes constituent la boussole selon laquelle Nathan oriente ses pas, progresse dans l’espace d’un destin dont les lignes de force, au fil du temps, traduisent l’empreinte d’une volonté douce mais non moins exigeante. Sur la plaine de terre hersée, l’Homme a tracé les lignes qui délimitent quatre carrés : un carré pour l’orge, un pour le millet, un pour le seigle, un pour l’épeautre. Nathan aime les céréales en elles-mêmes pour ce qu’elles sont, mais aussi pour le symbole qu’elles portent en germe dans la modestie de leurs grains : cette promesse de croissance, cette énergie qui lèvera dans les épis, la moisson qu’elle supposera, le pain, le magnifique pain qui en résultera, cette provende divine, ce don remis aux hommes comme le bien le plus précieux dont ils puissent disposer.

Nathan, comme il lirait les sillons de son avenir dans les lignes de ses propres mains, aime suivre le cours des saisons, voir les brins de végétation verte faire leur course hésitante parmi les premières gelées, puis suivre leur montée sous la brise printanière, puis s’éblouir de l’épanouissement des épis, puis voir voler leur poussière d’or lors de la moisson. Cycle du végétal, cycle de la vie, manière d’emboîtement à la façon des poupées gigognes. Le temps a passé qui a accompli son œuvre. Le moment de la récolte est venu. De bon matin, dès la première rosée disparue, Nathan gagne ses quatre carrés de céréales. Ils ont la belle couleur jaune du soleil, elle est un genre d’anticipation de celle de la croûte du pain. Nathan aiguise la lame de sa faux puis, en de larges entailles, réalise des andains réguliers. Les tiges sèches chantent sous la faux.

Là, dans cette heure native, tout se donne sans peine. Nathan reproduit la grande geste humaine, trace l’immémorial canevas des « Travaux et des jours », duplication consciente ou inconsciente des âges du monde hésiodique. Il y a une grande beauté à resituer la marche de tout homme dans le périple universel des civilisations. Chaque homme sur terre apporte sa pierre, pose sa brique, édifie de ses mains le grand édifice pareil à une Tour de Babel qui énonce l’Histoire de l’humain, décrit par le menu le travail de fourmi des individus dont la synthèse est l’admirable marche en avant du Monde. Certes, il y a des hiatus, des bégaiements, des traversées à vide, mais il y a aussi de prodigieux bonds qui sont les actes de bravoure de l’âme humaine. Je crois que Nathan, dans le moindre de ses gestes, ressent cette ampleur de la tâche, cette essentialité contenue dans tout acte qui, par essence, est doté d’un sens profond lequel, parfois, nous échappe, parfois sourd bien plus tard, à la manière de la résurgence d’une eau fossile.

Nathan a rassemblé ses andains en gerbes régulières, comme autrefois, genres de cônes lâches à la base par où l’air circule librement, alors que le haut resserré est tenu par un lien de paille.

Un instant le Moissonneur s’assoit sur un tronc posé à terre et regarde avec satisfaction le travail accompli. Le temps du séchage terminé, Louise a rejoint Nathan pour l’aider à dépiquer ses gerbes. Une antique moissonneuse mue à l’électricité se trouve dans une remise. Louise passe les gerbes à Nathan qui les enfourne dans la gueule noire de la machine. Une nuée de poussière vole qui se mêle à la sueur des deux moissonneurs. Tout au bout d’une trémie de bois, le grain coule dans un bac. Régulièrement Louise en vide le contenu puis place à nouveau le bac sous la trémie. Puis les céréales sont placées dans un van dont Nathan tourne la manivelle avec une belle vigueur. La remise est noyée sous un genre de brume légère, mais le travail sera récompensé par l’obtention d’un grain propre, débarrassé de ses scories. Puis du temps s’écoulera pendant lequel le grain sèchera jusqu’à ce qu’il obtienne la bonne consistance afin qu’il soit réduit en farine.

La farine est belle, de couleur grise avec des taches plus claires. Une bonne odeur de froment monte jusqu’aux solives de la cuisine. Sur la table de bois, Nathan a étalé un large drap blanc, sur lequel il a déposé une belle pile de farine avec le cratère au centre qu’il a pris soin de creuser d’une main amoureuse. Dans le cratère il verse avec application une mesure de levain, une cuillerée de sel et il mouille le tout d’un tiers de litre d’eau puisé à la fontaine. Dans le jour qui tarde à venir, dans la lumière grise de l’aube, Nathan accomplit les gestes du boulanger avec une manière de ferveur ardente, et son application à la tâche, la clarté diffuse qui dessine son aura autour de son corps, tout ceci dresse un genre de figure biblique totalement dédiée au geste essentiel du pétrissage de la pâte. C’est identique à un retour à l’originaire, lorsque les hommes, tout occupés au travail du nourrissage, ne s’étaient pas encore éparpillés dans le kaléidoscope d’activités multiples, de désirs polychromes.

Nathan ressent en lui, au plus profond de ce qu’il est, ce lien naturel au blé, à la farine, à la croissance du levain, cette longue métaphore qui dit le recours à la vie simple, le don de Soi dans une œuvre tout imprégnée du sentiment d’un jeu libre mais hautement signifiant. Être, en un seul geste de la pensée, en un seul geste des mains, le Soi qui pétrit l’altérité, le Soi qui se pétrit, sculpte lui-même sa propre statue. Grande, infinie beauté que ce retrait du Monde, que ce recueil en cette niche de silence où il n’y a plus que l’Homme face à l’Homme, l’existence se donnant à même le flux de son exister. Alors, ici, attentif à ce qui se déroule dans la plus pure félicité, comment ne pas penser aux mots de Platon à la fin du « Philèbe » qui définit la « vie bonne », tel un mélange « d’intellect » et de « plaisir » ? Oui, « d’intellect » au motif que si Nathan est une âme simple, elle ne s’en élève pas moins à quelque hauteur appréciable en direction de ce qui le dépasse et l’accomplit, et c’est cette valeur de transcendance qu’il faut attribuer à « intellect », non celle de prouesses conceptuelles qui, présentement, n'auraient guère de sens. Quant au « plaisir », il est de pure essence puisqu’entièrement limité à ce qui le fait naître, à savoir cette activité de pétrissage qui fait du Sujet et de l’Objet auquel il s’applique, une seule et même nature, un genre d’ode à la vie en sa manifestation la plus immédiate, la plus dépouillée. Là seulement peuvent s’éprouver les Grandes Choses, Nathan le sait depuis la source de sa philosophie concrète.

Une fois la pâte façonnée, divisée en plusieurs parties, des incisions au couteau en entaillant la surface, les pâtons sont placés dans le four de la cuisinière préalablement porté à la bonne température. Nathan marquera alors une pause en ce début de journée. Il s’alimentera d’un premier repas frugal, des quartiers de pommes venues de son verger, de quelques noix, d’un verre d’eau tiré à la cruche vernissée. Lentement, méticuleusement, remerciant le don de la nourriture, il regardera longuement, au travers de la vitre du four, la pâte qui lève, gonfle doucement sous la poussée de la chaleur. Une bonne odeur de froment cuit se répandra dans la pièce et ceci constituera la plus haute récompense. Pause méditative de Nathan, au seuil de ce qui va avoir lieu, dont il acceptera la venue, tout comme il accepte en lui le flux ininterrompu de sa conscience qui trace la limite en même temps que l’illimitation de son être. Car Nathan n’est nullement divisé. Il vit en conformité avec la Nature, en accord avec le Monde mais en leurs images natives, presque primitives parfois car il est sûr que toute Vérité est proche de la naissance, qu’elle brille du plus loin du temps, qu’on ne peut la convoquer, seulement en retrouver la trace au prix d’une réminiscence puisque, par essence, toute Vérité est universelle et qu’elle fait avancer son chemin sous nos pieds sans que nous n’en percevions l’assise fondamentale. Toujours elle est proche alors qu’on la penserait lointaine. Toujours elle est disponible, alors qu’on la croirait inatteignable. C’est là, dans cette libre disposition de Soi à l’événement du jour que Nathan se connaît tel qui il est, cette attente de l’heure en sa plus haute effectivité.

Alors il est ce qu’il est jusqu’au bout de lui-même.

Il est Homme.

Le Luthier-Philosophe, tel est le titre de cet article. Jusqu’ici, il a été surtout parlé du Philosophe à défaut d’avoir convoqué le Luthier. Et ceci pour la raison simple que c’est sous le haut paradigme de la Sagesse que Nathan inscrit ses pas. Chacune de ses activités du quotidien est une déclinaison particulière du thème général de la « vie bonne » comme il a été dit à plusieurs reprises. Mais, avant de nous séparer de notre Hôte, convient-il de dire son visage de Luthier. Sans doute plus d’un s’étonnera-t-il de la convergence, en un seul et même creuset, d’une humanité vouée aux tâches les plus prosaïques qui soient, mais aussi des plus nobles, les plus artistiques, les plus exigeantes. Certes, Nathan est, à la fois, Paysan et Musicien. Et ceci est déjà si rare que notre esprit devrait être alerté, d’emblée, que nous avons affaire à un Homme qui sort du commun, qui fréquente les crêtes, là où la lumière brille du plus pur éclat. Oui, combien cette confluence des passions est prodigieuse, combien ce côtoiement inattendu du labour et du violon est saisissant, combien il remet en question nos certitudes vite acquises, nos vérités amarrées aux choses les plus futiles, pourvu qu’elles nous rassurent et ôtent en nous, au moins provisoirement, l’inquiétude de vivre.

S’il y a un conflit apparent entre des activités qui nous paraissent fort éloignées l’une de l’autre, nous le verrons se concrétiser, ce conflit, lors de la vision des mains de Nathan. Vaquant à ses occupations ordinaires, l’Homme n’a cure de les entourer, ses mains, de quelque soin esthétique. Jamais de gants, le contact direct avec la terre, l’animal, la bûche, la scie. Au plus près. Et c’est bien cette notion de « au plus près » qui fait de cet Existant, un Existant réel, ancré d’une manière tangible, authentique, dans un sillon ontologique qui ne pourrait avoir d’égal que le retrait de l’Ermite en son refuge ou de l’Artiste en son atelier, une passion, une relation fusionnelle emplies de sens, une manière de totalité en acte dont le Sujet constituerait le centre en même temps que la périphérie. Chapeau bas devant ces Individus qui ont réussi à maitriser le multiple, le chatoyant, le baroque et à les ramener au sein même le plus exact d’une mesure devenue autonome et, de ce simple fait, infiniment libre.

Lorsque Nathan est à la tâche, il y est corps et âme et cette plénitude qui en caractérise la forme est le seul et unique souci d’une vie se résumant à l’étincelle de l’instant. Alors, l’Objet sur lequel porte l’énergie, l’ardeur, la vivacité, l’Objet donc se confond avec le Sujet, devient Sujet, quasi-Sujet si vous préférez. Tous les grands Artistes, tous les grands Interprètes ont fait l’expérience de cet état de fusion avec l’Objet de leur passion, lequel confine, lorsque l’œuvre est portée à son incandescence, à la brusque survenue de cet état mystique indéfinissable, à cet état dyadique dans lequel l’unité a remplacé la dualité, où le sentiment d’une parfaite harmonie entre Soi et le Monde est porté à son acmé. Moments rares s’il en est et d’autant plus précieux !

L’atelier dans lequel Nathan fabrique sa lutherie, conforme à l’ensemble de son logis, est la simplicité même. Les outils y sont parfaitement rangés, chaque machine occupe sa place exacte, chaque lumière a son point de convergence. Le Luthier s’assied face à la fenêtre, le faisceau d’une lampe orienté sut la fabrication du jour. Aujourd’hui c’est un violon qui est l’objet de l’attention de Nathan. Attention que rien ne saurait distraire car la naissance d’un tel instrument ne peut jamais se faire que dans le silence et la concentration la plus exigeante. Il n’y a que ceci qui existe au Monde : un Violon en voie d’élaboration fait face au Luthier qui en est le seul Maître d’œuvre. C’est comme s’il y avait une liaison intime, charnelle, voluptueuse du Luthier à l’Objet qui recueille tous les soins. Å n’en pas douter, c’est bien Éros qui guide les gestes de la main de Nathan, laquelle a les mêmes égards que l’Amant en a pour son Amante. C’est bien un acte d’Amour, et des plus accomplis qui se révèle à nos yeux et il s’en faudrait de peu que nous ne passions pour des Voyeurs indélicats. Rien ne peut distraire du Luthier de sa présence incarnée. Il y va de sa vie, tout comme il y va de la « vie » du violon. Je ne sais en quels termes il convient d’évoquer la situation : réification de l’Homme, anthropomorphisme de l’instrument ? Non, ces mots ne sont encore que les approximations d’une réalité complexe et ils ne parviennent que d’une façon dérivée à rendre compte de cette conjonction. Ces mots ne désignent encore que des contextes matériels alors que, chaque Lecteur s’en sera bien aperçu, ici, c’est le spirituel et uniquement lui qui est en jeu. Par là je ne veux pas exprimer du religieux, seulement dire l’Esprit de l’Homme à la conquête de qui il est, ce qui demeure lorsque la manipulation alchimique arrivée à son terme, seule la Pierre Philosophale brille de son singulier éclat. Alors toute chair perd sa substance. Alors toute chose est ramenée à son Être.

Nathan passe de très longues heures à assembler les multiples et complexes pièces de son puzzle. Quel plaisir de le voir à l’œuvre, travail d’une immense précision où chaque élément doit trouver sa position exacte au terme d’un long labeur d’ajustement, de ponçage. Le manche, les tasseaux, les coins, éclisses et contre-éclisses viennent à leur heure, comme si un Destin du Violon surmontait à la fois l’instrument, à la fois l’Artisan, manière d’immémoriale venue aux choses dont le tracé, depuis longtemps, aurait trouvé sa forme, n’attendant que son actualisation. Et la volute, la superbe volute dont le Luthier parle avec autant de passion, citant mille expressions selon lesquelles cette pièce rare a trouvé la voie de son phénomène : parfois tête sculptée avec des motifs de feuilles de chêne, surmontée d'une nageoire de poisson ; parfois tête d’homme barbu mythologique ou ayant réellement existé ; représentations animalières diverses. Nathan est inépuisable sur ce sujet dont on comprend aisément que sa dimension symbolique ou allégorique, associée à la puissance de fascination de la musique, ne l’entraînent dans des contrées inconnues des Observateurs que nous sommes qui, pour être attentifs, n’en pénètrent nullement les arcanes, n’en décryptent le chiffre codé.

Sans doute la fabrication de la volute, au même titre que le secret de composition du vernis et de la colle, constituent-ils le domaine d’une initiation dont nous ne pouvons qu’admirer le dernier stade de sa figuration. Je crois que l’instrument terminé se donne au Luthier sous l’image d’une parousie, d’une donation de soi mystérieuse qui, certes, fait signe en direction d’une phénoménalité de type christologique. Nul, en effet, ne pourrait contester que toute forme d’art laboure des terres identiques à celles de la Religion révélée. C’est toujours une attente de la révélation d’une transcendance qui se lève depuis le sol têtu de notre propre immanence. Je n’irais pas jusqu’à dire que l’Artisan éprouve cette irrépressible joie d’une béatitude pleine et entière, cependant sa félicité devant l’œuvre est certainement de la même nature que celle du Myste rencontrant l’objet de sa foi. Peut-être conviendrait-il mieux, dans ce cas de figure, de parler « d’emplissement », de « ravissement », de « déploiement », tous termes canoniques selon lesquels toute phénoménologie tâche de nous conduire au foyer du sens, à la fulguration de la parole lorsqu’elle devient poétique, à l’ampleur de la danse lorsqu’elle devient esthétique chorégraphique. Sans doute l’art du Luthier a-t-il quelque chose à voir avec la chorégraphie, le corps à corps subtil avec la matière apparaissant en tant que geste quintessencié porté bien au-delà de sa simple mesure anatomo-physiologique.

Et ce qui est étonnant chez Nathan, c’est que son métier de Paysan ordinaire, dont on penserait qu’il ne le dispose guère qu’au maniement de la faux et de la hache, se voit totalement métamorphosé par un immense talent de musicien et d’interprète qui tire de la guitare ou du violon toutes les ressources dont disposent ces instruments. C’est donc avec un air de musique en tête que nous donnerons congé, avec regret à cet Homme si attachant, aux multiples et étonnants talents. Certes l’on pourrait se demander si ce choix d’une vie solitaire, recluse en quelque façon, si ces travaux de longue patience ne sont pas en réalité que recherche sur Soi. Sans doute et ceci, bien plutôt que de constituer un point négatif, met en exergue une puissance de caractère qui, partant de l’exploration approfondie de son propre soi, connaît un accès direct aux autres Soi qui existent au-dehors :

les autres Hommes,

la Nature,

la Musique.

C’est toujours en prenant appui

sur son propre Soi,

en ayant accès à son mode

de fonctionnement interne

qu’alors peut s’ouvrir

le Soi de chaque altérité.

Nous sommes la clé de

ce qui n’est pas nous.

/image%2F0994967%2F20230108%2Fob_651e12_aaa-copier.jpg)

![7 [1024x768]](https://img.over-blog.com/459x600/4/20/84/48/VERITE/7--1024x768-.JPG)

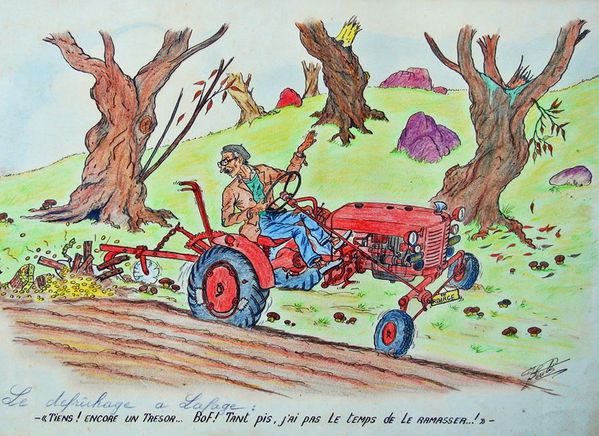

![7a [1024x768]](https://img.over-blog.com/600x408/4/20/84/48/VERITE/7a--1024x768-.jpg)

![7b [1024x768]](https://img.over-blog.com/600x395/4/20/84/48/VERITE/7b--1024x768-.jpg)

![8 [1024x768]](https://img.over-blog.com/600x458/4/20/84/48/VERITE/8--1024x768-.JPG)

![8a [1024x768]](https://img.over-blog.com/428x600/4/20/84/48/VERITE/8a--1024x768-.jpg)

![8b [1024x768]](https://img.over-blog.com/384x600/4/20/84/48/VERITE/8b--1024x768-.jpg)

![9 [1024x768]](https://img.over-blog.com/600x421/4/20/84/48/VERITE/9--1024x768-.JPG)

![9a [1024x768]](https://img.over-blog.com/520x600/4/20/84/48/VERITE/9a--1024x768-.jpg)

![ANE [1024x768]](https://img.over-blog.com/600x430/4/20/84/48/VERITE/ANE--1024x768-.jpg)

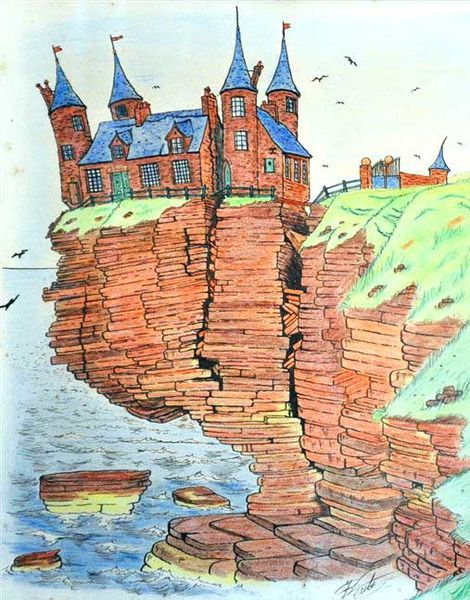

![BARQUE [1024x768]](https://img.over-blog.com/600x387/4/20/84/48/VERITE/BARQUE--1024x768-.jpg)

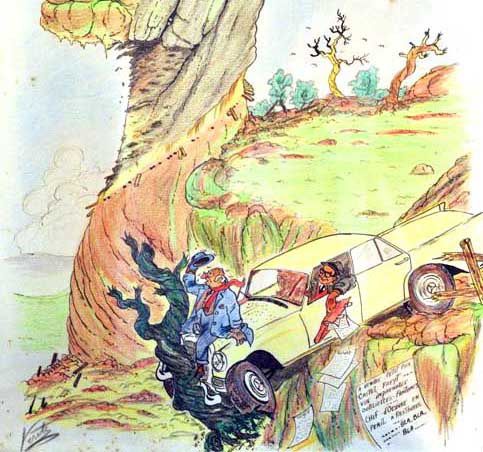

![DETAIL [1024x768]](https://img.over-blog.com/600x494/4/20/84/48/VERITE/DETAIL--1024x768-.jpg)

![LES COMPAGNONS 1977 [1024x768]](https://img.over-blog.com/600x427/4/20/84/48/VERITE/LES-COMPAGNONS-1977--1024x768-.jpg)

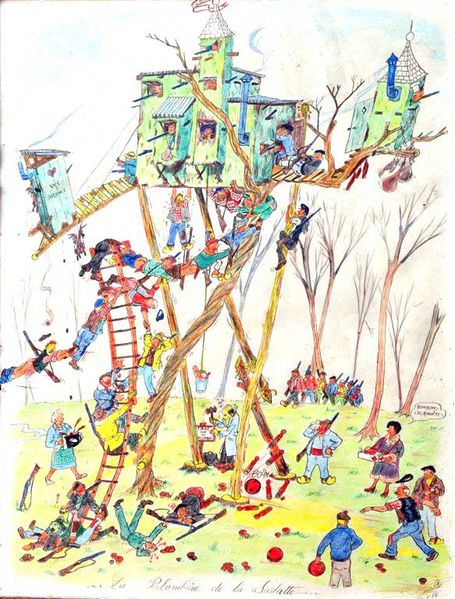

![PALOMBIERE DE [1024x768]](https://img.over-blog.com/445x600/4/20/84/48/VERITE/PALOMBIERE-DE--1024x768-.jpg)

![TONNELLERIE 1981 [1024x768]](https://img.over-blog.com/600x431/4/20/84/48/VERITE/TONNELLERIE-1981--1024x768-.jpg)

/image%2F0994967%2F20231004%2Fob_d78e9c_logo-jpv.jpg)