Marguerite Duras.

Source : Gallimard.

4° de couverture de l’éditeur.

«- Il n'y a pas de vacances à l'amour, dit-il, ça n'existe pas. L'amour, il faut le vivre complètement avec son ennui et tout, il n'y a pas de vacances possibles à ça.

Il parlait sans la regarder, face au fleuve.

- Et c'est ça l'amour. S'y soustraire, on ne peut pas.»

Résumé du livre - (Wikipédia).

« Ce roman est le récit des vacances d'un groupe d'amis français, partis dans un village isolé d'Italie, coincé entre la mer et la montagne, où il n'y a rien de spécial à faire et où la chaleur est écrasante. Le lieu ne leur plaît pas, mais ils sont tous venus là, comme chaque année, pour suivre Ludi, l'homme le plus populaire du groupe. Les personnages, terrassés par la chaleur, ne font rien de leur journée que de se préoccuper d'aller à la mer ou non, de pouvoir lire ou non, et d'espérer la pluie. Ces vacances sont également l'occasion de remettre en cause leurs vies, et elles deviendront pour beaucoup un chemin de croisée.

En parallèle, le narrateur évoque l'histoire d'un couple italien âgé, qui vient de perdre leur fils, démineur, qui a été tué par une bombe. Le couple retrouve son corps, mais ils se refusent à rentrer chez eux, pour ne pas avoir à accepter la mort de leur enfant. Ils sont représentatifs du changement qui s'opérera dans la vie de beaucoup de protagonistes du livre. »

Les personnages et les enjeux.

Donc, réunis, comme dans un théâtre à huis-clos, dans une ambiance étouffante, deux couples, une femme célibataire, un enfant.

*Jacques et Sara, ainsi que leur fils ; Diana, une amie qui les a accompagnés en vacances.

* La bonne qui est la baby-sitter de leur fils.

* Un douanier qui est l’amant de vacances de la bonne.

* Jean, l’homme au bateau, qui sera lui aussi, un amant de passage pour Sara, l’espace d’une

soirée, sans retour possible.

* Les amis, Ludi et Gina, couple à la dérive qui ne parvient pourtant pas à la rupture.

* Deux personnes âgées, mari et femme qui sont venus récupérer les restes de leur enfant qui a

sauté sur une bombe.

Intense et monotone dramaturgie où les séparations potentielles entre couples sont exacerbées par une vie routinière, vacances perpétuellement reconduites et stéréotypées dont personne ne sort vraiment indemne. La détestation réciproque rôde entre les protagonistes qui ne vivent ensemble qu’à l’aune d’une manière de pesanteur sociale. Les femmes, d’une manière générale, ne trouvent pas les hommes dignes d’elles, habitées qu’elles sont par une haute idée de l’amour. Les vies conjugales sont minées par un constant ennui que reflètent des dialogues sans consistance, faits de tout et de rien. De la canicule, du rituel de la plage, du manque de variété des plats qui leur sont servis, de l’exigence qu’il y a à vouloir changer le monde, de l’attrait de l’inconnu, de l’inanité de l’amour vécu, comme s’il était simplement la dégradation d’une idée brillant au firmament et qui ne supporterait pas de chuter parmi les contingences. C’est surtout de cela dont il est question, de l’amour inaccessible et de son inévitable corollaire, cette pesanteur qui condamne tout individu à ne pas connaître la grâce.

Les postures sont intellectuelles, mais teintées d’un existentialisme désabusé dans lequel le sentiment de liberté se dissout lentement comme le morceau de gypse dans l’acide qui le ronge. Bien évidemment, le lecteur, la lectrice, familiers de l’œuvre durassienne auront reconnu le thème majeur qui traverse toute son écriture à la manière d’une queue de comète, aussi brillante qu’elle est illusoire. Tout part de l’amour et tout y retourne dans une manière d’éternel retour du même qui est la vie elle-même, sa nécessaire affiliation au principe de réalité, son passage sous les fourches caudines de la facticité. Car rien n’est jamais déterminé d’avance dont l’individu, projetant par avance son propre destin, pourrait être assuré. L’amour, cette sublime ambroisie par laquelle les existants cheminent sur terre, cette étonnante aimantation qui anime tous les mouvements, sous-tend toutes les actions, illumine tout parcours sous les étoiles, l’amour donc n’est jamais que cette pochette-surprise qui promet beaucoup mais tient peu. L’offrande est mince qu’enveloppe avec douceur l’épaisseur du papier de soie. Et, bientôt, le cadeau tant convoité ne laisse plus entre les doigts des amants que quelques nervures, le limbe est consommé avant même d’avoir été entrevu.

Ainsi s’écrivent les silences, les aveux tronqués, les faire-semblant, les supercheries, les hypocrisies de tous ordres, ainsi s’édifient les conventions familiales, sociales, bourgeoises mais aussi bien celles teintées de paupérisme qui affectent tous ceux, toutes celles qui ont voulu jouer avec le feu. Tout le monde n’est pas Prométhée et l’Amour majuscule est une vive brûlure. Il faut donc se résoudre à vivre dans l’humilité de soi, de l’autre et faire le deuil de ceci qui devait nous accroître mais ne fait que conduire à notre perte. C’est d’avoir eu les yeux trop grands que les amoureux sont punis. On n’est jamais comptable de l’absolu comme on le serait de minces événements tissant les allées de la quotidienneté. Il faut donc accepter de vivre dans une manière de « servitude volontaire » et faire sienne la phrase de Marguerite Duras qui sonne comme une prophétie :

«aucun amour au monde ne peut tenir lieu de l’amour»

Cette simple phrase anodine et chargée d’ambiguïté pourrait s’inscrire à la cimaise de l’œuvre de l’auteur à la façon d’une propédeutique. C’est, ici, toute une philosophie désabusée, désenchantée qui s’inaugure, dont chaque œuvre constituera une des possibles déclinaisons, harmoniques résonnant longuement dans tous les lieux que traverse l’expérience d’une écriture aussi puissamment originale qu’exigeante.

Lecture platonicienne des « Petits chevaux ».

Ici, le lecteur, la lectrice, doivent consentir à faire un nécessaire saut intellectuel afin de saisir en quoi cette œuvre de Duras - comme bien d’autres -, peut faire l’objet d’une soi-disant lecture platonicienne. A cette fin et dans l’esprit de coïncider avec le concept de Platon, il convient de réécrire la phrase en distinguant l’Amour Majuscule se référant à l’intelligible, de l’amour minuscule ayant trait au sensible dans son habituelle concrétude :

«aucun amour au monde ne peut tenir lieu de l’Amour»

Ce qui, en termes dépouillés de leur connotation cryptée, veut simplement dire que l’amour mondain, terrestre, ne peut tenir lieu d’Amour idéal, Absolu. Il y a donc constante tension, « dialectique » en termes platoniciens entre ce que nous vivons dans nos existences communes et nos désirs ou nos intellections qui nous portent bien au-delà des réalités ordinaires pour nous déposer là où, toujours, nous aurions rêvé d’être, à savoir dans le monde des Idées, des Formes parfaites, seules stations de l’Amour Majuscule. C’est ce que nous dit Platon dans Banquet 211c :

« Quand, des beautés inférieures on s'est élevé, par un amour bien entendu des jeunes gens, jusqu'à cette beauté parfaite, et qu'on commence à l'entrevoir, on touche presqu'au but ; car le droit chemin de l'Amour, qu'on le suive de soi-même ou qu'on y soit guidé par un autre, c'est de commencer par les beautés d'ici-bas, et de s'élever jusqu'à la beauté suprême, en passant, pour ainsi dire, par tous les degrés de l'échelle, d'un seul beau corps à deux, de deux à tous les autres, des beaux corps aux belles occupations, des belles occupations aux belles sciences, jusqu'à ce que de science en science on parvienne à la science par excellence, qui n'est autre que la science du beau lui-même, et qu'on finisse par le connaître tel qu'il est en soi ».

Donc, ce que nous voudrions connaître ce n’est rien d’autre que le Beau dont l’Amour est la condition et l’amour la voie d’accès à portée de la main, pour nous âme terrestre en recherche de celle que nous avons été - l’âme -, avant qu’un corps nous échoie jusqu’à notre finitude. La célèbre Allégorie de la Caverne nous fournit le modèle qui nous conduit « hors de ce qui devient, vers ce qui existe », chemin grâce auquel « ce qu'il y a de meilleur dans l'âme » accède à la contemplation de « ce qu'il y a de plus excellent dans la réalité ».

L’amour, (et sa forme quintessenciée, l’Amour) , s’il n’est pas la finalité, mais un moyen de connaître « ce qu’il y a de plus excellent » apparaît comme le seul médiateur nous permettant d’accéder à ce que nous recherchons tous, toutes, à défaut de savoir le nommer, le Beau par lequel accéder à cette immortalité dont, notre vie durant, pour l’avoir connue dans l’intelligible, nous éprouvons la vibrante et douloureuse nostalgie. L’amour donc comme véhicule et comme ascèse que Socrate savait utiliser pour initier ses semblables à la philosophie. Bien évidemment amour charnel à l’origine, lequel, par paliers successifs -l’exercice de la dialectique -, se métamorphose en amour de l’invisible, en beauté idéale, en réalisation ultime de soi, identiquement aux dieux qui furent connus lorsque l’âme se nourrissait des Idées au lieu supra-céleste.

Certes, le détour est complexe qui part de simples rencontres existentielles cernées de contingences matérielles quelque part en Italie au bord de la mer, en été, dans la suffocation et la monotonie des jours pour déboucher, loin, dans le monde éthéré des Idées platoniciennes. Ce que nous souhaiterions faire comprendre par cette analogie, c’est que le processus à l’œuvre chez les personnages durassiens, leur sens d’une intime dramaturgie, leur désarroi, leur désenchantement ne sont que l’envers de ce manque, de cette beauté que l’amour vrai porte à l’incandescence et qui, toujours, creuse de sa vrille nos existences dès que la mondanéité fait notre siège. Que l’amour s’absente, ne tienne ses promesses, aiguise ses incisives et nous voilà les mains vides, condamnés à l’errance, en proie à la plus vive des apories qui soit. Car personne ne peut vivre sans amour. C’est cela que nous dit Marguerite Duras, truisme dont, du reste, nous sommes éclairés jusqu’en notre tréfonds. Il suffit que la personne aimée s’absente pour que nous en fassions la cruelle expérience. Mais, ce que fait Duras, livre après livre, c’est nous délivrer cette entêtante antienne, laquelle nous dit que l’amour n’a de sens qu’à se métamorphoser en Amour, cet impossible, cet inatteignable. Et c’est une des raisons de la grande beauté de ses œuvres que de nous ramener à cela même qui nous obsède depuis la nuit des temps mais que nous oublions constamment : le Beau, autre nom pour la littérature, autre nom pour l’art.

Il n’y a pas de césure possible, de ligne de clivage qui ferait éclater l’être du réel pour le disséminer dans une multiplicité d’apparences et le rendre seulement visible sous la forme d’opinions, de vérités tronquées, d’ombres portées par de fuligineuses torches. Ce que Duras veut faire, par son écriture exigeante, c’est installer une manière de vision agrandie du réel, sortir de la Caverne, abandonner la vue étroite des illusions, des apparences, et regarder la pleine lumière, là où la vérité envahit le champ total de la conscience. On le concèdera, la tâche est immense, l’ambition littéraire démesurée et bien des lecteurs ne verront dans l’entreprise durassienne, dans ses phrases qui paraissent alambiquées, dans son style subversif et imprévisible que la projection d’un phénomène de mode, alors que c’est du contraire dont il s’agit. Duras, chercheur d’absolu à nulle autre pareille. A cette quête, il faut un talent exceptionnel, un courage exemplaire et ne pas craindre d’affronter ses détracteurs à coups de plume, à coups de gueule si nécessaire. Duras savait s’y prendre en la matière !

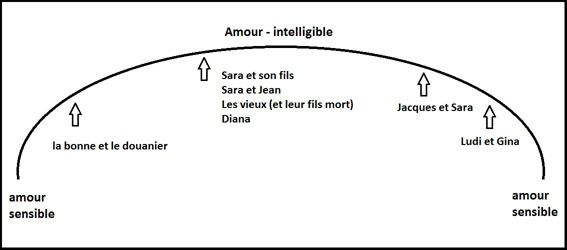

Les personnages et leur degré sur l’échelle de l’Amour.

Aborder ce qui, à l’évidence, n’est qu’abstraction, à savoir le degré atteint dans la gamme des sentiments ne saurait guère trouver de claire traduction que dans deux ordres : soit celui de la musique, soit dans celui de la figuration symbolique. C’est bien évidemment à cette dernière représentation que nous demanderons de nous éclairer afin que quelque chose de l’invisible apparaisse. A cette fin nous convoquerons l’image de l’arc-en-ciel avec ses deux appuis terrestres et son ellipse céleste. Chaque protagoniste y occupera ainsi une place déterminée selon la position qu’il aura acquise sur cette échelle des sentiments.

Interprétation du tableau :

* Plus la position occupée par chacun des protagonistes réalise une ascension vers le haut de la courbe, plus leur amour se rapproche d’une forme d’absolu : l’Amour.

* A contrario, une position basse reconduit l’amour à sa simple relativité.

+ Sara et son fils sont dans une fascination réciproque.

+ Sara et Jean échappent au piège du quotidien en transcendant un instant de passion unique.

+ Les vieux vivent dans le suspens de la mort de leur fils.

+ Diana se réfugie dans une posture intellectuelle refusant toute relativité de l’amour.

+ La bonne et le douanier se précipitent dans un amour immédiat, naïf, sans lendemain.

+ Jacques et Sara vivent la lente décomposition de leur couple.

+ Ludi et Gina ont déjà dépassé les prémices de la perdition de leur couple.

On remarquera que ceux qui se rapprochent d’un Amour Absolu sont tous, sans exception, placés sous la loi d’un interdit :

+ Sara et son fils : interdit de l’inceste.

+ Sara et Jean : interdit de l’adultère. (Ils auront une aventure mais renonceront à la poursuivre).

+ Les vieux : interdit de faire l’impasse du deuil de leur fils.

+ Diana : interdit de profaner l’amour en le ramenant dans l’ordre des contingences.

Par simple principe des contrastes, l’amour relatif sera celui qui aura dépassé les interdits pour sombrer dans quelque aventure entachée de quotidienneté et d’ennui, car rien ne saurait s’élever à partir d’une liberté à laquelle on renonce. Cette liberté qui, en terme d’existentialisme, postule le projet comme dépassement de soi. Or, ni la bonne, ni le douanier, ni le couple Jacques-Sara, ni celui de Ludi-Gina ne construisent quoi que ce soit à partir de leur union. C’est même de l’exact opposé dont il s’agit : une entreprise de déconstruction dont les lézardes sont déjà plus qu’apparentes.

Ce que ce schéma met en évidence, plus que d’une règle morale qui dicterait aux individus leur ligne de conduite, c’est la liberté, une liberté faite d’une distance par rapport à l’amour afin que, de cette respiration, puisse avoir lieu quelque chose de l’ordre d’un Absolu. Entre Sara et son fils, entre Sara et Jean, entre les vieux et leur fils défunt, entre Diana et la possibilité de la rencontre, il n’y a jamais qu’une hallucination de l’amour, non le geste qui le porterait à s’actualiser de telle ou bien de telle manière. C’est ici que la phrase de Marguerite Duras prend tout son sens :

«aucun amour au monde ne peut tenir lieu de l’Amour»

Ce que les personnages de la dramaturgie mettent en scène, chacun à leur façon, selon la situation qu’ils occupent dans l’intrigue. Ou bien ils franchissent le seuil qui les fait sombrer dans la relativité amoureuse avec son lot d’ennui, d’alcool, de chaleur écrasante, de discours oiseux. Ou bien ils demeurent sur le seuil, tout près de la brûlure de l’Amour, aveuglés cependant par sa surpuissance. Personne ne peut regarder l’Amour, l’Absolu sauf à faire le saut dans le monde des Formes pures, des Idées et devenir une âme voguant dans les sphères de l’univers supra-céleste.

Ce que le graphique de l’arc-en-ciel met en évidence c’est tout simplement la leçon qu’enseigne l’Allégorie de la Caverne, à savoir qu’il faut se détacher des réalités sensibles et aller regarder au dehors, du côté de l’illumination de l’intelligible. Comme si, pour ce qui est des choses de l’amour, celui qui a valeur terrestre ne pouvait trouver sa justification que de celui qui brille au firmament des Idées et nous guide à notre insu vers le destin que, chaque jour, nous accomplissons, à défaut d’en apercevoir les lignes de force.

C’est à ce même cheminement symbolique que nous convient, dans une langue originale et une mise en scène dépouillée, « Les petits chevaux de Tarquinia ». Après tout, eux aussi ne sont qu’une représentation de cet Absolu que l’art nous propose avec la fascination qu’exercent sur nous les œuvres belles. Regardant ces chevaux nous sommes avec eux, immergés dans ce sensible qui, toujours, nous appelle, alors que nous nous situons, en même temps, au-delà, dans le pays du songe et de l’intelligible, là où l’Amour nous intime d’être en accord avec nous-mêmes afin que nous puissions devenir.

L’amour et ses dissonances.

Jacques et Sara :

« Depuis quelques années, lui dit-elle, quelquefois, la nuit, je rêve d’hommes nouveaux.

- Je sais. Moi aussi je rêve de femmes nouvelles.

- Comment faire ?

- Aucun amour au monde ne peut tenir lieu de l’amour, il n’y a rien à faire.

- On ne peut rien trouver, rien faire ?

- Rien, dit Jacques. Va dormir. »

L’enfant de Jacques et Sara :

« L’homme vit ce à quoi elle riait et il rit aussi.

- Vous avez un bel enfant, dit-il.

Je ne sais pas, dit Sara. Elle le lui confia avec un sourire : depuis la minute où il est né, je vis dans la folie.

- Cela se voit, dit-il doucement. »

« Elle se pencha, l’embrassa encore, respira encore - jusqu’au vertige - le parfum

ensoleillé des cheveux de son enfant.

- Je t’aime plus grand que la mer, dit-elle.

- Et l’océan ?

- Plus que l’océan, plus que tout ce qui existe. »

Diana :

« Tout amour vécu est une dégradation de l’amour, déclara Diana en riant. C’est bien connu. »

Jean :

« J’aime bien cette idée, dit Sara, d’avoir couché avec toi.

Il se pencha vers elle.

- J’ai envie de toi. Je voudrais là, tout de suite.

- [ …]

- Peut-être que je suis amoureux de toi. »

La bonne :

« Tout le monde à part eux deux, était contre elle. Elle avait beaucoup d’amants et à

chaque rencontre qu’elle faisait sa crédulité revenait, parfaite, inaltérable. »

Ludi :

« Sara ne répondit pas.

-Tu sais, reprit Ludi, c’est peut-être bien l’amour à la longue qui rend méchant comme ça.

Les prisons en or des grandes amours. Il n’y a rien qui enferme plus que l’amour. Et d’être

enfermé à la longue, ça rend méchant, même les meilleurs. »

Gina :

« Et si moi j’en ai marre, cria-t-elle, de vivre avec un homme qui rajeunit chaque jour ? Et

à qui chaque jour il pousse dans la tête une nouvelle folie ? »

La vieille :

« Ils devaient dormir – la dernière nuit avant d’emporter leur fils mort. La vieille, elle, ne

pouvait pas dormir, ou dormir comme une mouche, à la surface de sa douleur, dans l’odeur

âcre de l’incendie, au milieu de la pierraille noire de l’explosion. »

Les dysharmoniques de l’amour.

L’ennui :

« Dès son départ, sans attendre, Sara se remit à lire. La maison devint silencieuse. Mais les jardins tout alentour étaient déserts : depuis une semaine, les paysans ne les arrosaient que le soir. Et sur le chemin rien ne passait que les cars et de temps en temps, une camionnette, rien ne passait que du bruit et de la poussière. Et, entre-temps, seul le bourdonnement des frelons autour des fleurs dérangeait l’air épais, sirupeux, du matin. Et le soleil ne brillait pas, étouffé qu’il était par l’épaisse brume qui enserrait le ciel dans un carcan de fer. Il n’y avait rien à faire, ici, les livres fondaient dans les mains. Et les histoires tombaient en pièces sous les coups sombres et silencieux des frelons à l’affût. Oui, la chaleur lacérait le cœur. »

L’alcool :

« Elle voulut boire un autre bitter campari. Il en voulut un aussi. Il dit qu’il s’était habitué à cette boisson qu’il n’aimait pas du tout les premiers jours. Il y avait des choses comme ça, qu’on n’aimait pas les premiers jours et auxquelles ensuite on s’habituait jusqu’au plaisir et même parfois jusqu’à la nécessité. Ainsi je ne vois pas comment vivre maintenant sans bitter campari dans cet endroit. »

Les dialogues vides :

« Le soleil réapparut derrière son épaisse couche de brume. Il brilla un instant.

- Je le sais, dit Sara, même quand tu t’engueules avec lui, même à son propos, je le sais encore.

Diana ne répondit pas. Elle s’arrêta.

- Oh ! que je voudrais qu’il pleuve, dit-elle.

- Mais il va pleuvoir, viens, dit Sara.

Jacques et Ludi s’étaient retournés.

- On crève de chaleur, leur dit Sara.

Jacques regarda Diana avec un peu d’insistance, puis ils continuèrent leur chemin.

- Tu verras, dit Sara, un jour où on ne s’y attendra pas la pluie arrivera.

- On est toujours tenu de penser à quelque chose, et je ne suis plus tellement jeune, et j’ai rencontré beaucoup d’hommes.

- Je sais, dit Sara. Mais tu es toujours là à t’intéresser à l’histoire des autres. »

/image%2F0994967%2F20231004%2Fob_d78e9c_logo-jpv.jpg)