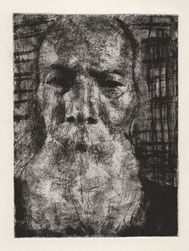

Beng Herman

Gravure de François Dupuis

***

« Ce matin j'ai appris la mort d'un artiste indonésien que j'aimais beaucoup. Chaque fois qu'il postait un dessin, il commentait "for all my best friends yes "

J'ai passé la journée à faire ce portrait de lui, avec le moyen que j'utilise en ce moment : la gravure.

Rest in peace Beng Herman, I miss you already. »

FD - 17 Octobre 2017

*

[Note liminaire : on lira l’article suivant non comme un inventaire rigoureux des techniques de gravure mais dans l’optique d’un décryptage du sens dont ce procédé est, à notre avis, porteur en l’essentiel. Il s’agira donc d’en repérer les traces symboliques et de les lire, par contraste, par rapport à d’autres modes du pictural, dessin, peinture, sculpture.]

Etymologie

Toute forme portant en elle les traces de significations anciennes, il convient, en premier lieu, de se pencher sur la réalité étymologique du mot « gravure », son sens étant attesté dès le XIII° siècle sous le terme de « graveure » ou « rainure d'arbalète », cette première nomination dans l’ordre de la balistique lui confère, d’emblée, une orientation toute particulière. Si, à la rainure, est destinée une flèche, alors on saisira mieux l’enjeu « guerrier » d’une telle encoche par laquelle destiner le jet d’un projectile à un éventuel ennemi. Déjà, dès les signes originels du lexique, se donne à voir le geste d’agression, lequel n’est que l’art de la guerre, lequel, à son tour, consiste en l’art de donner la mort. Il existe une évidente chaine sémantique qui conduit de la rainure à la gravure en passant par la blessure qui est le signe annonciateur d’une négation de l’être. Une formule ramassée pourrait donner à comprendre l’acte latent qui fomente de bien sombres desseins, sous l’équivalence : gravure = blessure = mort. Et ceci n’est nullement violence interprétative. Chaque mot du langage est chargé de cette polysémie que l’Histoire a remaniée au cours de ses avancées temporelles.

L’outil

Il n’est certes pas indifférent qu’un des outils destiné à la gravure soit le burin. Et, bien entendu, ce terme n’est nullement réservé à la taille de la plaque de cuivre mais s’illustre en tant que médium de façonnage de bien des matériaux, à commencer par la pierre et l’on pense inévitablement au geste du maçon, mais aussi du sculpteur, figure que hante l’image de Rodin faisant surgir du bloc de matière l’image méditante du « Penseur » qui domine « La Porte de l’Enfer ». (En réalité le célèbre Penseur ne médite nullement un concept métaphysique ardu mais tente de se soustraire de toute son âme et de son corps en tension à son désir que fouette la figure féminine). On évoque aussi la haute stature d’un Brâncuși sa lutte à mort contre ce qui résiste et finit par être vaincu, d’un Brâncuși donc érigeant ses colonnes sans fin (les bien nommées !) comme de vivants antidotes à une disparition annoncée.

Et le burin n’est pas seulement l’instrument que l’on convoque pour maîtriser, dompter la matière mais il est également cette lame biseautée dont use le chirurgien pour façonner l’os et réparer les dégâts qui s’y sont accidentellement imprimés.

Donc, partout, dans des gestes aussi divers en apparence que ceux du maçon, du sculpteur, du chirurgien, un même effort, un même combat, une identique douleur et, au terme des actes, la mise en échec ou le simple fait de différer les assauts de la finitude.

Le lexique

L’artiste qui grave sa plaque de cuivre est, bien évidemment, le simple écho des artisans ici évoqués (il se rapproche aussi du dinandier dessinant ses arabesques sur le plateau de cuivre, de l’orfèvre logeant dans l’intimité du métal le luxe de l’intelligence et de l’habileté, le précieux d’une immémoriale patience), l’artiste donc est confronté à ce minutieux travail de destruction grâce auquel, plus tard, son œuvre fera phénomène au grand jour. Mais il s’agit toujours d’un combat, d’une lutte, d’une polémique.

Le vocabulaire de la gravure en est la belle et immédiate illustration. Quel que soit le support, on l’entaille, on le mord, on l’incise, on le ronge, on l’attaque, on le creuse, on y imprime des sillons, on le coupe, le rainure, y introduit des scarifications, y ménage des échancrures, y fait apparaître de minces failles, on le blesse, le taillade, on y fait naître des raies, des gerçures, des écorchures, on y soulève des copeaux, y soustrait des vrilles comme s’il s’agissait d’une peau humaine (de l’Artiste, du Voyeur de l’œuvre ? ), comme s’il fallait passer outre la résistance des choses, y imprimer le sceau de la volonté du créateur.

Gravure ou l’art du tragique

Ici, il faut poser la thèse suivante : si toute œuvre d’art peut s’illustrer comme mise à mort de ce qui est à faire surgir, mise à mort de la toile vierge, mise à mort de la page blanche, mise à mort de la pierre, du bloc d’argile, rien autant que la gravure et de manière décisive, radicale, ne vient offenser le support à partir duquel donner quelque chose à voir avec cette surprenante énergie, pulsion de mort à l’œuvre, trajet en l’artiste d’archétypes qui creusent (gravure) les sillons de la tragédie dont toute existence porte l’empreinte.

Certes « Guernica » de Picasso et son effrayante impression d’écartèlement, « Le Cri » de Munch et son irrésistible pouvoir de dissolution, les incendies colorés de la toile « Paysage aux arbres rouges » d’un Vlaminck, impriment, chacun à leur manière, dans la psyché humaine, le sceau indélébile de la destinée en ses plus insupportables apories. Mais ces artistes, malgré la violence de leur témoignage, demeurent en-deçà du subjectile qu’ils maculent certes, qu’ils malmènent, on croirait entendre leurs coups de brosse rageurs, cependant ils n’ont nullement franchi la ligne de partage que constitue le support même, ils restent de ce côté-ci du réel, ils ne traversent pas la zone de feu et de flammes au-delà de laquelle c’est l’acte de création lui-même qui s’abolit en proférant la mort du Sujet, à savoir la Surface censée recueillir la sève d’une parole, non l’acide qui la dissout et la reconduit au Néant. Autrement dit l’œuvre d’art comme néantisation.

Burri - Klein - Fontana

Cette limite physique, mais aussi éthique (le meurtre n’est plus en acte mais en puissance), les artistes regroupés sous le vocable, outre-Atlantique, de « Destroy the picture », cette sauvage transgression d’un contrat passé avec le vis-à-vis qui est supposé recevoir la forme et la porter à sa lisible parution, des Artistes donc comme Alberto Burri avec ses sacs rapiécés, troués, Yves Klein brûlant ses panneaux au chalumeau, Lucio Fontana lacérant ses toiles, tous ces novateurs ont provoqué le réel jusqu’à le dissocier, le réifier à tel point qu’il n’apparaît plus qu’à la mesure d’une simple contingence, d’un objet du quotidien usé (voir Arte Povera), initiant en un seul geste la chute de l’objet esthétique transcendantal en sa pure immanence, autrement dit en son atteinte mortelle.

Gravures dans le tissu du monde

Ici le geste d’agression paraît se constituer en cette insoutenable prose iconoclaste qui annonce la mort de l’art lui-même comme ultime essai de proférer ce qui jamais ne peut l’être, cet être insaisissable qui toujours se dérobe et qui, sous de multiples figures, portraits, paysages, natures mortes, abstractions est toujours en fuite pour un illisible destin. Le travail de Fontana est ce geste pathétique reproduisant la longue tribulation de la geste humaine sur des sentiers aux mille fascinations qui, toujours, demeurent imparcourus en leur entier. Seulement des fragments, des oscillations, des clignotements, puis la longue nuit qui se pose comme cet inconnu à déchirer, entailler, hacher (autant de gravures dans le tissu du monde) afin qu’au moins une fois, dans un brusque éclair de la conscience, soit aperçu l’au-delà métaphysique auquel l’homme se heurte depuis des millénaires sans pouvoir en dire quelque chose d’approchant, de cohérent. Au-delà de cet éclair, par définition aveuglant, ne demeure que l’homme en sa solitude, en son éternel questionnement.

Homme entre deux écueils

Malgré tout un geste aura été accompli identique à celui du naufragé s’accrochant à son écueil. Peut-être ne s’agit-il jamais que de se soustraire aux eaux diluviennes ! Peut-être l’homme en sa condition n’est-il qu’un égaré flottant entre deux eaux, celles du Fini qui le taraudent, celles de l’Infini qui le condamnent à une révolution sans fin autour de sa propre énigme. Etrange parcours ontologique que cernent deux Néants identiques : celui d’une dissolution, celui d’une douloureuse incomplétude de l’être qui, jamais, ne peut faire se rejoindre ces perpétuels non-sens constitutifs de l’exister en leur angoisse la plus patente.

De ce qui se laisse voir dans la gravure

Mais rien ne sert de disserter, il faut montrer. Geste de la monstration ou l’art en sa demeure fondamentale. Et, afin d’expliciter la thèse énoncée, rien ne sera plus parlant que de convoquer quelques gravures des Grands Maîtres de manière à y déceler le drame sous-jacent qui en parcourt les sombres feuillures et entaillures. Que l’on songe simplement à Albrecht Dürer, à son autoportrait de 1493.

Autoportrait

Albercht Dürer

Source Wikipédia

*

Y devine-t-on l’espace d’une joie, fût-elle mince ? L’air est sérieux, l’attitude compassée, le regard enfoncé au creux des orbites, pareil à un signe avant-coureur de la mort. Longue mélancolie qui s’égoutte le long de la gouttière du nez, chute sans fin des lianes des cheveux indiquant la force inéluctable du destin, le non-sens que constituerait le fait de vouloir y résister. Peu de détails du visage qui en adouciraient les traits. Seulement quelques lignes de force, seulement quelques hachures disant la cruelle verticalité de l’existence. Nulle complaisance dans cet autoportrait qui est traité telle la rigueur d’une planche d’anatomie figurant la stupeur de l’écorché dans le jour livide d’une salle de dissection. Nous regardons cette image et elle demeure gravée en nous identique à son coefficient d’effroi.

Vision pénétrante de Rubens

Et puisque nous évoquions l’écorché, comment ne pas faire place à cette autre vision dantesque de Rubens, lequel gravant dans le métal les fibres, les tendons, les ligaments, les aponévroses, les faisceaux de muscles, nous livre en sa confondante posture ce qui n’est plus homme, qui n’est encore ce cadavre dont seuls les os subsisteront pour témoigner d’une existence parvenue à son terme. Et quelle technique autre que la gravure aurait pu en restituer l’insoutenable splendeur ? Oui l’effet est saisissant qui nous conduit à manier la figure contrastée de l’oxymore. C’est ainsi, toute douleur exacerbée, toute représentation d’une anatomie souffrante nous offre le luxe de sa beauté. Or, par « beauté », il faut entendre ici le lieu d’une flamboyante vérité. Cet écorché dont la tension est extrême, résiste de toutes les fibres de son corps (ces hachures, ces croisements de lignes, le jeu du plein et du vide, la précision de scalpel du trait, de son exactitude, de sa rigueur, de sa monosémie) résiste donc à l’appel du rien, à l’invite du néant par lesquels faire se dissoudre la présence humaine. Or cet ultime héroïsme est beau à la manière dont une vertu habille celui qui en est le dépositaire d’une auréole de clarté. Mais quel procédé hormis la gravure aurait permis cette précision chirurgicale, cette brillante dissection, cette turgescence des nervures qui forgent le corps en sa plus essentielle nudité ?

L'Écorché de Paulus Pontius

d'après Pierre Paul Rubens

Bibliothèque nationale de France

Source Wikipédia

*

Détail

*

Gravure de François Dupuis : mise en perspective

Cette longue évocation ne fait que nous ramener à ce portrait de Beng Herman dont François Dupuis a su nous donner la très exacte représentation, traçant à même le cuivre les lignes fondamentales de cet être du lointain. Bien évidemment le pathos ne peut qu’être visible puisque ce travail est l’hommage d’un artiste vivant à un autre disparu. Etrange croisement de destins qui se disent en mode coalescent, comme si une existence en déterminait une autre, cette autre faisant retour, par le biais du trait, à une manière de re-naissance. Oui, de re-naissance car toute œuvre vraie est de cet ordre qu’elle initie, sinon un éternel retour du même, du moins une efflorescence au terme de laquelle confirmer le lieu d’une rencontre, l’espace d’une aventure commune.

Sauver de l’oubli

Combien ce visage est vrai qui vient vers nous. Etonnante présence, confondante élévation de l’être comme si ce dernier, surgi des limbes, faisait effraction parmi nous. Car là est bien la surprise, l’homme surgit de ce fond dont il semble provenir telle l’image photographique qui se lève du bain révélateur afin que nous en saisissions la trame complexe, les milliers de lignes qui la composent, les confluences de rides, de dépressions, d’éminences qui disent la figure humaine en son exception. Cette image est poème, ode, dire essentiel se détachant d’un silence, « l’offensant » afin que la profération exténue la probable disparition, que la présence enfin reconnue vienne à notre encontre. Sauver de l’oubli, mission de l’œuvre dès l’instant où elle commémore, rend visible ce qui a été qui, jamais, ne s’effacera. Toute existence est gravée dans le marbre, inscrite au fronton du temple de l’humain, tissée dans le multiple palimpseste des jours. Eternelle en quelque sorte.

Lexique formel

Le front est bombé où se tient la flamme de l’intelligence, des lueurs s’en échappent tels de vibrants feu-follets. Cheveux en cascade qui encadrent le visage, en disent le somptueux emblème, la belle générosité. Hachures du front dont l’attention, la concentration sont les indices les plus apparents. Charbon des sourcils qui abritent la nappe du regard, cette sombre luminescence touchant toujours les âmes sensibles qui vibrent au rythme harmonieux du monde. Nez droit auquel se relie la double cavité des narines, ces orifices par lesquels rendre patente la scansion de la vie, inspir/expir et tout est dit de l’amour et de la mort, cet insaisissable Janus à la tête double, aux desseins si complexes qu’ils en sont inséparables, comme l’avers et le revers d’une pièce de monnaie. Et ce trou de la bouche, ce mince gouffre proférant le chant du langage, cette exception, ce don de l’Homme et de lui seul parmi la sourde confusion du vivant. Cette doline inaperçue qu’entoure, que protège la double fluence des moustaches, de la barbe, cet infini tissage de la sagesse, ce recul de soi des processions mondaines, cet abritement de l’être en sa conque verbale car dire c’est être et nulle part ailleurs de plus convaincante réalité.

Détail

*

Tracé épileptique du vivant

Mais quoi donc d’autre que ce fourmillement assidu de traits, cette belle multiplicité des signes, ces croisements de paroles que sont traits, hachures, tracés, fibres, déchirures, ces brèches qui sont l’intervalle entre les signifiants, ces trous qui disent l’ombre, ces réserves qui profèrent la lumière, quoi d’autre que ces échancrures où souffle l’haleine blafarde du néant, ces hiatus qui suspendent la lecture, initient le crochet du questionnement, quoi d’autre que ces coupes et cassures, ces blessures, ces accrocs si semblables aux accidents de l’existence, ces rainures où s’enlise le destin, ces découpures qui isolent, ces césures ménageant une halte dans le chemin, ces balafres dont toute vie est atteinte, ces fractures, ces écorchures qui flétrissent la peau du réel, quoi d’autre donc de plus performatif (car le trait ouvre le champ immédiat d’un passage à l’acte sans délai), de plus incisif et de décisif eût porté au regard la trame complexe d’une existence, les sillons ouverts d’une terre tailladée par un coutre, retournée par le versoir des aventures humaines ? Quoi d’autre que la gravure pour initier le tracé épileptique du vivant, imprimer à même les consciences le chiffre de l’exception d’être, tracer une voie, ouvrir un monde ? Quoi d’autre ?

D’une peinture qui ne saurait dire

Maintenant imaginons ce portrait sous l’angle d’une peinture, fût-elle réaliste, expressionniste ou bien même impressionniste. Qu’y voyons-nous qui métamorphose l’œuvre en bien autre chose que ce qu’elle est ? Sans doute une brosse impatiente, nerveuse, a-t-elle imprimé dans la pâte, la souplesse de l’huile, certains prédicats qui se montrent dans la gravure, mais gageons qu’il y a eu euphémisation, assourdissement des traits, dilution à la manière d’une composition d’un Turner, cette irisation du réel qui en déplace la structure pour nous la rendre immédiatement plus poétiquement lisible. Et le problème est bien le « poétiquement » qui se donne sous les auspices de cette vision approchante, à mi-distance du rêve, à mi-distance de l’imaginaire avec, tout au centre, comme dans l’œil du cyclone, une légère persistance du réel, ces tourbillons qui en configurent l’encore présence.

Un déplacement

Un décalage a été opéré, une manifestation autre s’est imposée en lieu et place de la parution initiale qui est la seule vraie, la seule conforme à sa propre nature. Dès lors faut-il avoir recours au barbarisme de « turnerisation » pour décrire un tel déplacement qui nous présente une autre figure que seule l’intention du créateur était en mesure de faire apparaître ? Du portrait nous ne possédons plus qu’un genre de vision hallucinée, laquelle, grâce à sa distance, sa médiation, son éloignement de la chose première, loin donc d’en être une mimèsis, témoigne d’un travail par lequel se rendre visible dans le rayonnement de l’art. Bien des thèses esthétiques contemporaines se donnent à entendre tel ce recul du réel, lequel, seul, installerait l’œuvre dans sa singularité.

Signes traversiers

Alors, à l’aune de ce concept, que voudrait donc dire la gravure qui semble s’ingénier à « copier » le réel, à en retranscrire le moindre détail, à fixer dans le cuivre le caractère intangible de ce qui est à « reproduire ». Cependant, envisager l’acte du graveur comme simple technique qui nous restituerait, au travers d’un geste artisanal, les choses en leur facture originelle, ceci est insuffisant et court-circuite l’essentielle notion de l’interprétation, laquelle s’inscrit bien davantage dans une conception de la praxis esthétique dans l’ordre général des signifiants et en particulier dans le fait humain par excellence du langage. C’est en effet à cette présence du langage en tant que tel qu’il faut se référer afin que la nécessaire survenue d’une œuvre dans le champ de la présence puisse s’éployer avec aisance et signifier à la mesure de son destin, celui des signes qui la traversent, l’ourdissent à la manière d’une toile, en délient les fils un à un dont notre intellect, nos affects, nos ressentis auront à faire la synthèse unitive.

Pierre Soulages

En épilogue de cet article qu’il nous soit permis d’effectuer un supplémentaire aller retour de navette afin que le tissage bien entamé, quelques fils de compréhension ne demeurent en suspens. La gravure telle une obsession de l’Artiste, un essai de faire rendre raison au réel, d’en faire dégorger le sublime nectar, d’en extraire jusqu’au moindre pollen. Tel type de travail assidu, acharné, sans repos, Pierre Soulages qui, au départ, était néophyte en ce domaine, voici qu’un jour, à force de tâtonnements et d’essais de percer le mystère des formes, ayant généreusement provoqué le travail de l’acide (une identique conclusion pourrait tout aussi bien résulter d’une lourde insistance du burin), la plaque de cuivre se troue en maints endroits ne laissant du métal qu’une sorte de cratère béant. L’Artiste, qui cherchait le Noir comme son obsession la plus originaire, qui était sur la voie du Noir, il creusait et creusait pour obtenir la plus grande densité de noir, évoquant ceci dans un entretien : « J'ajoutais d'ailleurs des traits, des traits d'eau-forte classique, et je creusais de plus en plus, parce que je voulais qu'en certains endroits ce soit très, très noir, mais ce jour-là, la planche s'est trouée », et voici que se révèle à lui l’exact contraire, à savoir ce blanc qui, sans doute, par un simple processus d’aimantation, par la diffusion de la lumière qu’il initie, appelait déjà ce fameux outre-noir, cette autre lumière faisant sourdre, à même l’ombre, son potentiel lumineux.

Accident de gravure ?

Oui, lumineux car la lumière naît de l’ombre, tout comme le jour se hisse de la nuit pour paraître. Jeu infini du plein et du vide, de l’exhaussement et du creux, du gonflement de la pâte et du retrait de la matière dans l’acte de graver. Peut-être que le surgissement insigne, si singulier de l’œuvre de Soulages provient d’un simple accident de gravure. Mais qui donc pourrait en témoigner ? L’Artiste lui-même ne saurait proposer que quelques hypothèses. La genèse d’une œuvre est si complexe, soumise à tant d’influences, d’essais, de tâtonnements, d’hésitations. Et c’est bien ainsi que le logico-rationnel soit mis à la diète et ne puisse proférer en des domaines où c’est bien la dimension pathique d’abord qui est à l’œuvre et travaille en sourdine, quelque part du côté du corps, sans doute obscur, sans doute retiré, à l’ombre des regards car tout ne saurait faire phénomène sans créer quelque dommage. C’est du retrait, de l’inapparent que peut surgir l’intuition comme si elle était réservée en creux dans une gravure attendant de pouvoir s’actualiser.

Du polyptique

Identique au phénomène qu’avait connu Claude Viallat avec son éponge rongée par l’eau de Javel, forme dont il fera le lexique d’une œuvre complète, voici que le hasard visite Soulages qui découvre avec ravissement une si belle extension de la mission de la gravure. Le trait est devenu tache. Le blanc s’est substitué au noir. Mais le noir est en attente, en réserve, il campe dans les limbes du lexique pictural, il est sur le point de proférer. Car tout contient tout et les œuvres jouent en abyme, s’éclairant mutuellement, communiquant par échos, affinités, confluences ou bien, au contraire par effet dialectique, divergences, lois des contraires.

« Polyptyque I » (1986), de Pierre Soulages

Source : Le Monde.fr/festival

*

Depuis toujours déjà le pas a été franchi par l’Artiste qui conduit à ce magnifique outre-noir des grands polyptiques. Ne sont-ils pas, en leurs scarifications, en leurs lignes claires où la matière livre le jeu de ses incisions, peut-être même lève doucement le voile sur son être, ne paraissent-elles pas, en leurs griffures, des prolongements d’un acte de gravure depuis longtemps intériorisé ? Alors l’on peut se demander ce que Soulages voit au travers de cet outre-noir : une nouvelle station de l’être dans une métaphysique non encore parvenue à son terme, la fulguration d’une Idée, la toute puissance de l’Esprit en son advenue à l’Absolu, l’Être en personne « tel qu’en lui-même l’éternité le change » ?

Jamais ne le saurons

Ceci, jamais nous ne le saurons. Jamais pour le plus grand bonheur des humains que nous sommes. Le saurions-nous et alors la dimension de l’Art croulerait comme un château de cartes. Le mystère ne peut jamais porter qu’à l’inconsolable Ceux, Celles qui le regardant et, le perdant soudainement, se couperaient du sens de leur quête, laquelle est aussi sens de l’existence. Or l’Art est avant tout recherche patiente de ce qui est jusqu’à l’infini égarement de la psyché lorsque, atteinte de folie, elle débouche sur une œuvre aussi significative que celle de Vincent Van Gogh traçant à l’eau-forte (pouvait-on trouver plus beau nom ?) le portrait du Docteur Gachet.

Dans une lettre à sa sœur Wil en date du 13 juin 1890, l’Artiste écrit :

« …J'ai fait le portrait du docteur Gachet avec une expression de mélancolie qui souvent, à ceux qui regarderaient la toile, pourrait paraître une grimace... ».

Dire la vérité de l’homme

La grimace, cette supercherie afin de dissimuler la vérité. Et pourtant ce portrait dit la vérité de l’homme, aussi bien du Docteur Gachet, de Vincent, de tout Artiste en prise avec ce réel (imaginaire et fantaisie n’en sont que quelques déclinaisons), ce réel qui, parfois, se dit en peinture, en dessin ou en gravure. L’essentiel est que cela se dise ! L’ultime vérité pour l’infortuné Van Gogh, ce fut cette dernière gravure déchirant sa poitrine, cette balle traçant en lui la dernière empreinte de l’Art, dont le Docteur Gachet fut l’un des rares autorisé à recevoir le témoignage, terrible vision du génie torturé jusqu’à la folie. Génie, folie : souvent le même en Art. Le même ! Une gravure de l’être. Beng Herman rendu à son jour par François Dupuis en porte l’émouvant témoignage. Qu’il soit rendu à la vérité de son être. Meilleure façon de lui rendre hommage.

[Portrait du docteur Paul Gachet] : [L'homme à la pipe]

[estampe] / [Vincent Van Gogh]

Source : Gallica/bnf

*

Œuvre de Beng Herman.

(que l’on pourrait nommer : « L’espace des signes ». )

/image%2F0994967%2F20231004%2Fob_d78e9c_logo-jpv.jpg)